Kreatives aus der Schreibwerkstatt

In der Schreibwerkstatt verfassen Studierende der Uni bei Prof. Jürgen Daiber Kurzgeschichten und Prosa. Wer Interesse hat, bei der Schreibwerkstatt mitzuwirken, findet auf der Website des Instituts für Germanistik mehr Informationen.

Wer schon einen Blick in die aktuelle 32. Ausgabe der Lautschrift geworfen hat, dem:der ist sicher aufgefallen, dass wir wieder die Schreibwerkstatt der Uni Regensburg mit dabei haben. Ins Heft geschafft hat es der Text von Julia Kircherer »Nur Fragmente«. Da wir im digitalen Heft leider nur Platz für einen der kreativen und sprachgewaltigen Texte hatten, wollen wir hier noch vier weiteren Autorinnen eine Plattform für ihre Werke geben.

Monster in mir

von Anna Müller

Nachts wird das berauschende Pulsieren des Dschungels zu einem lauten Chaos, das mich beunruhigt und tiefer in mein Lager zwingt. Ich versuche, mich noch kleiner zu machen, in den Hüllen meines verschmutzten Schlafsackes zu verschwinden. Südamerika – mehr habe ich niemandem verraten. Wollte verloren sein und nicht den vorgeschriebenen Weg gehen. Wer hätte geahnt, dass ein langweiliger Ausbildungsplatz irgendwann einmal verlockend sein würde und auch die kleinbürgerliche Konsumgesellschaft nicht mehr so abstoßend. Langsam wird mir klar, dass ich eigentlich nur mit verfilzten Haaren zurückkehren wollte, mit Geschichten im Gepäck und Spuren auf der Haut, die davon erzählen. Doch jetzt muss ich diese Erlebnisse erst sammeln. Mutterseelenallein. Ich versuche, mich selbst zu beruhigen und rational jedes Geräusch zu erkennen, zu benennen, einer harmlosen Quelle zuzuschreiben. Aber die Bewegungen sind so flink und zahlreich, ich kann das Wuseln um mich herum spüren, sodass ich erst in den frühen Morgenstunden, wenn das satte Schwarz einem dunklen Grau weicht, voller Erschöpfung in den Schlaf versinke.

Der Schlafmangel wird zu einem Problem, mir fehlt es an Kraft. Kurz nachdem ich in einen fiebrigen Zustand zwischen Wachen und Schlafen eintauche, belebt sich die Welt um mich herum und in der Ferne kreischen Affen, trillern Vögel und an Ruhe ist nicht zu denken. Die juckenden Stiche sind angeschwollen und ich kann mich nicht davon abhalten, sie aufzukratzen. Nicht zum ersten Mal drückt mein Magen. Vor Hunger, vor Reue. Ich dachte, ich muss weit weg gehen, um mich zu finden. Doch wo ist man? Wo kann ich mich finden? Ich wollte Schicht für Schicht alte Gewohnheiten abstreifen. Mittlerweile bin ich mir unsicher, ob ich wissen will, was hinter all den Hüllen steckt. Mir graut vor der Dunkelheit und was darin lauert. Meine Kleidung ist mittlerweile so weit und zugleich starr vor Schmutz geworden, dass sie unangenehm über die klebrige Haut reibt und ich mir bei jedem Schritt die Schenkel wund laufe. Meine eigene Stimme ist mir fremd geworden. Es ist so komisch, in den leeren Wald zu sprechen. Auch wenn weit und breit niemand um mich herum ist, habe ich das Gefühl jemand hört mich. Fühle mich von 1.000 Augen beobachtet. Meine Konzentration lässt nach, auch Schreiben strengt mich an.

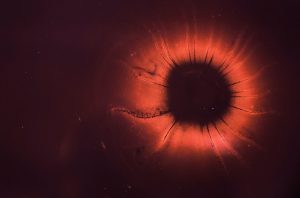

Letzte Nacht waren die rotglühenden Augen wieder da. Sie schweben über mir. Drohend, kommen immer näher. Ich wünschte, sie würden mich verschlingen und mitnehmen. Dann müsste ich nicht jede Nacht wieder in Todesangst ausharren, steif vor Furcht und den Schmerzen im ganzen Körper. Kurz bevor ich mit dem blutigen Blick verschmelze, verschwimmt alles vor mir. Tränen mischen sich mit Schweiß. Was, wenn ich der letzte Mensch auf Erden bin? Ich würde es nicht bemerken. Wo sind alle? Auch wenn ich stundenlang durch den Dschungel laufe, renne, irgendwann nur noch stolpere, finde ich kein Anzeichen von menschlichem Leben.

Stimmen! In der Früh habe ich lautes Rufen vernommen. Ich versuche, den Stimmen zu folgen. Sie sagen meinen Namen. Sie rufen nach mir! Nach mir. Ich habe wieder Kraft und weiß, wenn ich mein Lager immer wieder umkreise, werde ich gefunden. So haben sie es mir zugeflüstert. Sie drängen mich, Runde um Runde zu drehen.

Um mein Lager herum sind Spuren, Kreise, tief in den Matsch gefurcht. Zeichen! Sie umkreisen mich. Sie kommen mich holen. Wieso sehe ich die Stimmen nicht?

Kreise wie Monde.

Der Mond. So groß.

Nie war Wahrheit näher.

Mir geht´s gesund. Nicht, bitte nicht.

Alles weg. Ja! Kreise, immer Kreise.

Mausekind

von Laura Mattern

23. November. Regentropfen klatschen gegen die Fenster des Busses, in dem einander fremde Menschen sich wortlos betrachten, das Gesicht hinter einer Maske verborgen. Ich bin müde. Habe keine Lust, keinen Elan für einen weiteren, langen Tag an der Universität. Möchte lieber Zuhause bleiben, mich mit meinem Freund in unser Bett kuscheln, mich geborgen, geliebt fühlen. Es ist einer dieser Tage, ein Tag, an dem alles bedeutungslos wirkt, an dem ich mich einsam und erschöpft fühle, nicht bereit für die Leistungsgesellschaft, die da draußen auf mich wartet.

Ich blicke reglos durch die nassen Schlieren, welche die Fensterscheiben hinab rinnen. Diese Häuser, Geschäfte … Ich kenne sie schon lange, wohne seit meiner Geburt in dieser Stadt. Und ich weiß, am Ende der Straße … das Café Weihenstephan. Links daneben – die Kirche St. Nikola. Und noch weiter links …

Oma.

Der Gedanke kommt plötzlich, das Gefühl dagegen … es ist schon länger da. Schmerz.

Und während der Bus weiterfährt, während seine Insass:innen einander anschweigen und die Welt dort draußen im Regen versinkt, erinnere ich mich. Erinnere mich an ein Haus mit Gittern vor den Fenstern, halbhoch, wie eine Balkonbrüstung. Erinnere mich an eine automatisch zur Seite gleitende Schiebetür, dahinter ein Empfangsbereich. Mein Vater und ich grüßten die Rezeptionistin, dann weiter. Durch noch eine Schiebetür, einen Gang entlang, braun-grauer Boden, billiges Laminat, der an ein Krankenhaus erinnerte.

Ein Stockwerk weiter oben lag ein Teppich im Gang, weich und grün. Die Wände – weiß und abweisend. Dann – der Speisesaal. Es roch nach Essen, und ich spürte, wie mir übel wurde.

Weiß gekleidete Pfleger:innen räumten die Tische ab, grüßten freundlich. Gegenüber den Bewohner:innen gaben sie sich betont enthusiastisch – aber: Sie waren einander fremde Menschen, die sich um ihnen fremde Menschen kümmerten.

Wir fanden meine Oma schnell, sie saß an einem der Tische, gegenüber zwei alten Herren, neben sich eine alte Dame. Sie starrten jeder für sich auf die Tischplatte, versunken in einer Welt, die nur sie sehen konnten. Es gab nichts zu reden.

Ich spürte einen Kloß in meiner Kehle. Der Raum, dieser Geruch – er legte sich auf meine Haare, meine Kleidung, meine nackte Haut, hüllte mich ein wie Nebel. Es war nicht nur Essen, darunter lag noch anderes, intensiveres. Urin. Desinfektionsmittel. Und noch etwas. Etwas, vor dem es mir graute.

Als ich meinen Vater einmal darauf ansprach, meinte er, es sei der Tod, den ich da roch.

Ich konnte nichts sagen, nicht einmal »Hallo, Oma«. Ich stand starr am Tisch, neben ihrem Rollstuhl, ein kaltes Lächeln auf den Lippen, nicht fähig, ihr die Liebe zu zeigen, die ich empfand. Ich wollte fort. Nur weg, weit weg – fort von diesem Ort, an dem der Tod mit am Esstisch saß, jeden Bissen zählte, der hinuntergezwungen wurde. Ich fragte mich oft, und tue es noch, ob dieser Ort, der so schön als »Seniorenheim« bezeichnet wird, ein Teil der Hölle ist. Die Vorhölle.

Da wandte sich Oma plötzlich an mich.

»Kleine Katze«, sagte sie und lachte mich aus ihrem zahnlosen Mund an.

Katze. Ich war immer eine Maus gewesen. »Mausekind« hatte sie mich früher genannt, zu der glücklichen Zeit, als ich noch klein und sie mir noch nicht fremd gewesen war. Als meine Liebe für sie noch nicht mit Schmerz verbunden gewesen war, mit Abscheu wegen des Ortes, an dem sie nun lebte. Als ich meinem Vater später davon erzählte, reagierte er nicht. Er hätte seine Mutter damals am liebsten bei uns aufgenommen, als klar gewesen war, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen konnte.

»Aber wir haben doch keinen Platz!«, hatte meine Mutter entsetzt protestiert. Ich glaube, sie war froh gewesen um dieses rationale Argument. Vater hatte zugestimmt – doch seither stand etwas zwischen den beiden, unsichtbar, und doch immer präsent.

Ein Ruck durchfährt den Bus. Ich blinzle. Die Erinnerung ist fort. Zurück bleibt nur das Gefühl, einen Fehler begangen zu haben, den man nie wieder korrigieren kann.

»Erzähle eine Geschichte!«

von Anna-Katharina Haimerl

Ich starre darauf. Und möchte mich beinahe übergeben. Ich fixiere es wie ein Hund seinen Knochen.

Nervös rutsche ich auf meinem Platz hin und her. Bin mir unsicher, ob ich nicht wieder gehen soll. Überlege, ob ich es vertreten kann, ich Studentin, zukünftige Lehrkraft, hier zu sitzen. Nichts zu tun. Wie sowas eigentlich in einem öffentlichen Zug noch hängen kann! In einem Zug, in dem täglich Leute aus aller Welt zwischen München und Prag reisen. Was für eine Erniedrigung! Wieso?

»Erzähle eine Geschichte!« heißt es in weißen Buchstaben auf dem bunten Märchenbild. Dass ich nicht lache. Welche Geschichte gibt es da noch zu erzählen? Eine lange, traurige Reproduktionsgeschichte vielleicht? Von leider noch jungfräulichen Wegen? Von auf Sparflamme laufenden Steinzeitgehirnen? Von ignorierten Stimmen und ignoranten Mächten?

Es war einmal eine Prinzessin in einem Schloss. Das wurde von einem bösen bösen Drachen bewacht. – Warum ist der Drache böse? – Weil der anders ist. Warum anders? Kommt aus einem anderen Land. Die Prinzessin war ganz allein und der Ritter … Ja komm, erzählt es euch doch selbst! Schatz = Belohnung – Schloss – König – Heirat – Glücklich. Ich würge.

Weil Hauptsache keine Veränderung! Nein, denken schon gar nicht! Mein Gesicht verzog sich zur knurrenden Grimasse. Wenn Freud sagt, ich soll das Ventil platzen lassen? Was, wenn ich es tue?

Aber nein. Ich bin ein »zivilisierter« Mensch. Ich kritzele keine bedeutungslosen Graffiti in Züge. Auch wenn dieser künstlerische, nein, grafisch reproduzierte Ausdruck eine Frechheit gegenüber jeder Menschenwürde ist. Er sagt allen Kindern: Tja, entweder bist du ein Määädchen oder ein Juunge! Beides geht nicht. Siehst du? Und als Junge, da trägst du ein Ritterkostüm und bist stark und als Mädchen das goldene Prinzessinnenkleid! Die schmale Taille, hübsches Gesicht, deine Macht ist die Schönheit! Ach ja stimmt, Gleichberechtigung, aber schau, der Ritter steht hinter dir, er wird dich retten. Du brauchst auch gar nicht gegen den roten Drachen oder Selbstzweifel kämpfen. Nö. Kein Problem. Versteck dich ruhig hinter den Mauern des maroden Turms. Alles wird gut, wenn du nur deine kalorienarme Babynahrung frisst. Und Gold wartet auf dich, junger Ritter, sagt das Gespenst des Kapitalismus. Und dann kommt dir alles, was du dir wünscht, zugeflogen!

Ich schnaufe. Ein Gefühl, als wäre ich der Drache, das Abgestoßene, in dessen Bauch das alles vernichtende Feuer grummelt. Vehement drehe ich mich weg, die Arme verschränkt. Mein Bein wackelt nervös auf und ab. Ich beiße mir auf die Lippen, bis sie blutig sind. Das Ventil pfeift in meinen Ohren. Immer lauter. Dann überziehen rote Schlieren meinen Blick. Den violetten Zeichenstift in meiner Hand. Meine Waffe. Wie besessen stürze ich mich auf es. Es hat keine Chance.

Denn es sind wir, die diese Chance brauchen!

Vielleicht nur eine Generation Kinder, die sich nicht wieder mühsam unter Schmerzen davon los strampeln muss wie ein Küken von seiner Eierschale?

Meine braunen Reitstiefel entsteigen den völlig surrealen Gefilden. Kalte Luft weht mir entgegen. Hinter mir die piependen Zugtüren. Ich blicke über Schulter zurück. Strittige Stimmen erheben sich hinter den Zugfenstern: Ein Elternpaar, das versucht, die Tür des Kinderabteils hektisch wieder zu öffnen. »Nein Johannes, Tanja, wir gehen jetzt da rüber!« Die Kinder zeigen bettelnd auf das neue Bild mit den im Turm gefangenen Drachen, der vom König gekidnappt wurde. Prinzessin und Ritter in Rüstung, beim Versuch, ihren besten Freund, den Drachen, vor dem wahnsinnigen König zu retten. Johannes, der protestiert: »Aber ich will die Geschichte!«

Ein gellendes Lachen entschlüpft meiner Kehle. Leute am Bahnsteig drehen sich um. Zum Glück wird man für sowas heutzutage nicht mehr am Scheiterhaufen verbrannt.

Septemberleuchten

von Sabrina Heuschneider

Es war wie einer dieser Sommer, von denen man häufig in Romanen liest. Einer dieser Friede-Freude-Eierkuchen-Sommer, die ewig zu währen scheinen und sich anfühlen wie eine andere Welt, in der der Rest des Lebens stillsteht. Eine Welt, in der Kirschen naschen und Fahrrad fahren der Lebensinhalt der ansässigen Jugendlichen ist, die dort erste zarte Liebeserfahrungen machen, an die sie sich für immer erinnern werden.

Nur war es nicht Sommer, sondern Herbst gewesen. Ein goldener Herbst am Ende des Septembers, in dem die Bäume bereits in satten Rot- und Gelbtönen aufflammten, sich mit bunten Blättern schmückten, die sie bald eins ums andere abwerfen würden. Und es waren keine Jugendlichen, die durch ihn wandelten, sondern eine Frau und ein Mann, die mit ihrem knallgrünen VW Bus roadtrippten, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben. Nur weit weg hatte es sein müssen, weg aus dem Alltagstrott, der sie in ihrer kleinen Altbauwohnung umfangen gehalten hatte. Weg von den Pflichten, zwischen denen ihre Gespräche erst an Bedeutung, dann an Inhalt verloren hatten und ein liebevolles Lächeln immer seltener geworden war.

So machten sie sich eines Tages einfach auf und ließen sich von der Sehnsucht treiben. Aufgeregt plapperten sie und ein ungewohntes Gefühl des losgelöst Seins ergriff von ihnen Besitz, als sie das Ortsschild ihrer Heimatstadt passierten.

Nach einigen Wochen des Umherreisens führte sie ihr Weg in den Norden Deutschlands. Sie fuhren eine nächtliche Landstraße entlang, nicht weit von der rauen Osteeküste. Es war wieder Zeit, nach einem Platz zu suchen, an dem sie bis zum Morgen stehen bleiben und schlafen konnten.

Stille erfüllte den Bus. Die Roadtrip-Playlist hatte schon vor einiger Zeit aufgehört, das wieder eingekehrte Schweigen zu übertönen. Ein ohrenbetäubendes Schweigen, das sich seit einem raschen Abendessen am Straßenrand hartnäckig hielt. Sie in ihr Handy vertieft und er auf die Straße fixiert, hatte sich keine neue Unterhaltung in Gang bringen lassen. Die anfängliche Aufregung hatte sich gelegt. Das muntere Plappern war verstummt.

Was sagte man, wenn man sich nichts mehr zu sagen hatte? Wenn man tagein tagaus miteinander verbrachte und sich nichts ereignete, was der andere nicht sowieso miterlebte? Der Mann räusperte sich. »Schau mal, da vorne können wir bleiben.« Er nickte mit dem Kopf in Richtung der von Bäumen gesäumten Straße, die immer mehr und mehr von Sand bedeckt war und etwas weiter in einen Strand überging. Er parkte das Fahrzeug und sie stiegen aus, um das übliche Prozedere des Umschlichtens von Gepäck zu beginnen.

Kalter Wind schlug ihnen entgegen und der Sand unter ihren Stiefeln knirschte leise, als sie das ferne Rauschen der Wellen aufblicken ließ. Ein klarer, wolkenloser Himmel erstreckte sich über ihren Köpfen und ein Band aus unzähligen Sternen, einige heller und größer als andere, teilte die Schwärze der Nacht. Strahlte mit dem Mond um die Wette und erhellte ihre Gesichter.

»Komm«, flüsterte er einer plötzlichen Eingebung folgend. »Lass uns nur kurz schauen gehen.« Begleitet vom dumpfen Trommeln ihrer Schritte folgten sie nun Hand in Hand dem Ruf der Wellen.

Doch je näher sie dem Ufer kamen, um so heller wurde es auch zu ihren Füßen. Spiegelten sich etwa die Sterne im dunklen Meer?

Kleine blaugrüne Punkte trieben durch das Wasser, leuchteten auf, wenn die sanften Wellen brachen und erloschen noch im selben Moment wieder, als wären sie nie da gewesen. Wie Glühwürmchen, die sich in seltenen Nächten still offenbaren. Mit jedem ihrer Schritte zogen sie helle Spuren durch den feuchten Sand, Überbleibsel gestrandeter Tierchen, und traten weiter hinein in die Welt zwischen Milchstraße und Biolumineszenz. Fernab der Menschen und Städte unterwegs in fremden Gefilden war das Lächeln auf ihre Lippen zurückgekehrt und die Stille zwischen ihnen friedlich geworden.